昨日の続きを書こうと思ったら、ノートを会社に忘れてしまいました。すみません。m(_ _)m

というわけで、Touch Diamond(H21HT)を買いそびれ、ポメラを買いそびれたので、Brain Pad TiPOのお話しです。

なんで、今頃になってBrain Pad TiPOのお話しかというと、Firefox Developers Conference 2008の講演を聴いているときに、ノートPCを持って行かなかったので、メモが大変だったのです。しかし、ポメラは買ってないし(買えよ)、ふと、気がついたら、そういえば、TiPO持ってたなぁと思いだした次第です。

PS/2キーボードが使えるオプションも買っていたので、後日探してみます。

まだ、持っていたはずです。

Brain Pad TiPOは1996年にSIIから登場し、翌年に一般販売されました。

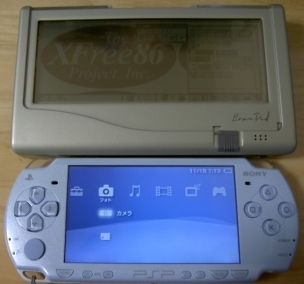

640×240ドットのモノクロ4階調のタッチパネル液晶で、大きさは、横がちょうどPSP(SCPH-2000)と同じで、縦がPSPの4/3倍くらいです。

↑壁紙にXFree86のロゴがあるのが、当時、いろんなところに手を出していたのが分かります(苦笑)。

単三電池2個で動作します。

PCMCIA TypeIIスロットがあり、モデムやフラッシュメモリーなどが利用出来ます。

私がTypeIIのATAカード(12MB)を買ったのは後にも先にもこの時だけです。

買うときは売り場の前をウロウロして、やっとの思いで買いました。

当時はそれくらいフラッシュメモリーは高かったのです。

学生でしたしね。

RS-232CとIrDAが付いていて、前述のPCMCIAスロットと合わせて、結構、拡張性がありました。

私が、Brain Pad TiPOのお部屋というサイトをはじめたのも、それがきっかけでした。

TiPOはEthernetカードが使えないんです。

これは、登場当初から困りました。

対応モデムは電話回線用と、携帯電話用と、PHS用の各種使えるのが多かったのですが、当然、通信費が従量課金です。なので、電話回線で、夜中にテレホーダイ(懐かしい!)でインターネットに接続するということになります。

家庭内LANはもちろん、バイト先(パソコン教室)でも接続出来ないのです。

そして、自宅の回線をフレッツISDNにしてルーターを導入すると同時に、TiPOをインターネットに接続することを諦めることになりました。

Ethernetカードに対応しなかったのは、どうしてだったんでしょうね?

OSはBTRON仕様OSであるB-rightです。

TRONプロジェクトのひとつで、TRONそのものはソースコードがあるわけではなく、OSとしての仕様のみが決められています。

BTRONの特徴は、省資源で動作するマルチタスク、マルチウィンドウ、多言語処理、ハイパーリンク形式のファイルシステムなどです。

個人的に気に入っていたのはハイパーリンク形式のフィルシステムです。様々なところからファイルへのリンクがあるのですが、Windowsのショートカットとは違います。

Windowsのショートカットはファイルの削除とショートカットは連動しませんので、先にふぃあるを削除すると、ショートカットはリンク先が無いという状態になります。

BTRONの場合、ファイルを削除するという発想自体が無くて、ファイルへのリンクを削除していって、最後のリンクが無くなったときに初めて削除されるというシステムです。

マルチウィンドウなのは、実は使いづらかったです。ウィンドウの大きさが「PDA」として最適化されるわけではなかったので、例えば文字入力の際に文字パレットがアプリの上にガツンとかぶさるのです。入力箇所が隠れることもしばしばありました。

カナ漢字変換もATOKユーザーとしては不満でした。

2004年にサポートが終了するまでの約八年間の長きにわたってSIIがサポートしたことは良かったと思います。本当に頭が下がります。

今となっては、最新版のシステムも手に入れられませんが、まだまだ現役で利用している人もおられます。

>コメントする